敦煌名字的由來—甘肅敦煌歷史沿革

摘要:古敦煌的地域范圍,包括黨河流域和疏勒河流域的廣大地區,即今天的敦煌市、安西縣、玉門市、肅北蒙古族自治縣和阿克塞哈薩克自治縣,總面積約16.8萬平方公里。這里曾是連接著東西方文化的陸上絲綢之路的必經之處,在中國...

敦煌名字的由來—甘肅敦煌歷史沿革

古敦煌的地域范圍,包括黨河流域和疏勒河流域的廣大地區,即今天的敦煌市、安西縣、玉門市、肅北蒙古族自治縣和阿克塞哈薩克自治縣,總面積約16.8萬平方公里。這里曾是連接著東西方文化的陸上絲綢之路的必經之處,在中國乃至世界歷史的舞臺上扮演著重要的角色。

敦煌名字的由來

關于“敦煌”名字的含義,一直眾說紛紜。《漢書·地理志》中注釋“敦煌”二字的意義“敦,大也。煌,盛也”,認為敦煌是一個繁華的城市。《元和郡縣圖志》中解釋“敦,大也,以其廣開西域,故以盛名”,認為此地對于廣開西域有重要作用,所以名之為敦煌。對于敦煌的漢名解釋,一些研究者提出了不同的看法。許多學者都認為“敦煌”一詞應是當地土著少數民族所呼地名的音譯。但到底是哪一個少數民族對地名的稱呼,學術界也是莫衷一是,有匈奴語音譯、吐火羅的音譯、羌語的音譯等多種說法。此外,還有學者認為,“敦煌”一詞既不是漢語的語詞,也不是少數民族的語詞,而可能與希臘人有關。現在得到大多數人認同的是,“敦煌”為少數民族語詞的音譯。

“敦,大也;煌,盛也”盛大輝煌的敦煌有著悠久的歷史,燦爛的文化!早在原始社會末期,中原部落戰爭失敗后被遷徙到河西的三苗人就在這里繁衍生息。他們以狩獵為主,開始掌握了原始的農業生產技術。敦煌地區曾發掘出新石器時代的石刀、石斧和陶器、銅器。夏、商、周時,敦煌屬古瓜州的范圍,有三苗的后裔,當時叫羌戎族的在此地游牧定居。敦煌地區發現游牧民族留下的許多巖畫至今歷歷在目。戰國和秦時,敦煌一帶居住著大月氏、烏孫人和塞種人。以后,大月氏強盛起來,兼并了原來的羌戎。戰國末期,大月氏人趕走烏孫人、塞種人,獨占敦煌直到秦末漢初。

敦煌歷史沿革

西漢初年,匈奴人入侵河西,兩次挫敗月氏,迫使月氏人西遷徙于兩河流域(錫爾河、阿姆河)。整個河西走廊為匈奴領地。張騫二次出使西域,從此,開通了通往西域的絲綢之路。張騫"鑿空"之行,是中西交通史上的創舉,為促進中外以及中原同西域各民族之間的經濟文化交流,建立了不朽的歷史功績。

從此,中國的絲綢及先進技術源源不斷地傳播到中亞,西亞和歐洲。歐洲、地中海沿岸和西域的玉器、瑪瑙、奇禽異獸、農作物等長途轉運到中原。各國使臣、將士、商賈、僧侶往來不絕,都要經過絲路要道敦煌。敦煌成為中西交通的"咽喉鎖鑰"。當時的敦煌疆域遼闊,統管六縣。西至龍勒陽關,東到淵泉(今玉門市以西),北達伊吾(今哈密市),南連西羌(今青海柴達木)。

東漢初年,匈奴又逐漸強盛,征服了曾是西漢管轄的大部分西域地區,絲綢之路被迫中斷。公元75年,東漢王朝出兵四路進擊北匈奴,涼州牧竇固率河西兵大敗匈奴,收復了伊吾等失地,重新打開通向西域的門戶。同時派遣名將班超兩度出使西域,殺死匈奴使節,聯絡西域諸國與東漢建立了友好關系,使斷絕65年的絲綢之路重新暢通。

自西漢設郡到西晉末的數百年間,絲綢之路雖幾通幾絕,但敦煌日漸呈現出繁榮昌盛的景象,也逐步發展成為西北軍政中心和文化商業重地,成為"華戎所交大都會"。在此期間,敦煌文化發達,名士濟濟,人才輩出:有驍勇善戰的征邊名將張奐,有深明大義的朝臣蓋勛,有才學出眾的大文學家侯瑾,有勤奮好學、人稱"草圣"、"亞圣"的著名兄弟書法家張芝、張昶等。

魏晉時期的河西地區先后建立了前涼、后涼、南涼、西涼、北涼等封建政權。前涼張駿時期,曾改敦煌為沙州。公元400年,李高[注:為日下一高]據敦煌稱王,建立西涼國。敦煌有史以來第一次成為國都,以后亡于北涼。

這一時期,涼州已成為中國北部的文化中心,而敦煌又是涼州文化的中心,名流學者代不乏人。如有號稱"敦煌五龍"的索靖、汜衷、張彪、索纟介、索永,俱以文學聞名當時。索靖還是歷史上著名的書法家。敦煌的經學大師宋纖、郭王禹、劉日丙等,講學授徒數百人到上千人,敦煌人闞馬因撰寫的《十三州志》,是我國古代重要地理著作。還有天文學家趙匪文及索襲、宋繇、張湛等敦煌較知名的學者。

十六國時期,群雄逐鹿中原,戰火四起,百姓流離失所,處于水深火熱之中,而河西成為相對穩定的地區。中原大批碩學宿儒和百姓紛紛背井離鄉,逃往河西避難,帶來了先進的文化和生產技術。尤其漢魏傳入的佛教在敦煌空前興盛。敦煌是佛教東傳的通道和門戶,也是河西地區的佛教中心。有一大批佛學高僧在敦煌講經說法。河西各地的佛門弟子多來此地研習學。如有世居敦煌的譯經大師竺法護;有前往印度學習佛法的敦煌人宋云等。法顯、鳩摩羅什等佛學大師無論東進還是西去都在敦煌留下了他們的足跡。前秦建元二年(366年〕,樂尊和尚在三危山下的大泉河谷首開石窟供佛,莫高窟從此誕生了。之后,開窟造佛之舉延續了千百年,創造了聞名于世的敦煌藝術。

北魏滅了北涼,統一了北方,占據了河西。這個時期,敦煌比較安定,百姓安居樂業,佛教隨之盛行。北魏的人在莫高窟開鑿洞窟13個。

隋朝的建立,結束了西晉以來三百余年的分裂局面,完成了統一中國的大業。隋文帝收復河西時,相繼平息了突厥、吐谷渾的侵擾,保證了絲綢之路的暢通與繁榮。同時改北周以來的鳴沙縣為敦煌縣。隋文帝平定了南方割據政權后,將批南朝貴族連同其部族遠徙敦煌充邊,給敦煌帶來了南方的文化和習俗。這樣,南北漢文化在敦煌融為一體,使敦煌的地方文化更加富有明顯的特色。隋文帝崇信佛教,曾幾次下詔各州建造舍利塔。詔命遠至敦煌。在最高統治者的提倡下,隋代雖存在了短短的37年,但在莫高窟開窟竟有77個,且規模宏大,壁畫和彩塑技藝精湛,同時并存著南北兩種截然不同的藝術風格。

唐朝初期,在河西設肅、瓜、沙三州。河西全部歸唐所屬。貞觀十四年(公元640年),唐太宗李世民一舉鏟除東西大道上以西突厥為主的障礙,確保了絲路占道的暢通。唐代的敦煌同全國一樣,經濟文化高度繁榮,佛教非常興盛。莫高窟開窟數量多達1000余窟,保存至今的有232窟。壁畫和塑像都達到異常高的藝術水平,貞觀十九年(公元645年),唐玄奘到印度取經返回,經敦煌回到長安。

"安史之亂"以后,唐王朝由鼎盛開始走向衰落,吐蕃統治了全部河西,長達70多年。吐蕃也信佛教,莫高窟中唐洞窟中保存了大量吐蕃時期的壁畫藝術。藏經洞內保存了大量的吐蕃文經卷。

11世紀初,西北地區的黨項族開始興起,逐步強大。在西夏統治敦煌的一百多年間,由于重視經濟發展,使敦煌保持著漢代以來"民物富庶,與中原不殊"的水平。西夏統治者崇信佛教,不排斥漢文化,在文化藝術方面也有大的發展。至今,莫高窟和榆林窟保存著大量豐富而獨特的西夏佛教藝術。舉世聞名的"敦煌遺書''即在西夏統治時期(1036年)封藏于莫高窟第17窟內。

1227年,蒙古大軍滅西夏,攻克沙州等地,河西地區歸元朝所有。元朝遠征西方,必經敦煌。當時瓜、沙二州屯兵濟濟,營寨櫛比,屯墾農兵遍布黨河、疏勒河流域。敦煌一度呈現出經濟文化繁榮的景象,和西域的貿易更加頻繁。著名旅行家意大利人馬可波羅就是這一時期途經敦煌漫游到中原各地。元朝統治者也崇信佛教。莫高窟的開造得以延續。現存元代洞窟約10個。自元朝以后,千里河西逐漸失去了昔日的光彩。

朱元璋建立明朝以后,為掃除元殘部,修筑了嘉峪關明長城,重修了肅州城。嘉靖三年(1524年),明王朝下令閉鎖嘉峪關,將關西平民遷徙關內,廢棄了瓜、沙二州。此后二百年敦煌曠無建制,成為"風播樓柳空千里,月照流沙別一天"的荒漠之地了。

清康熙后期,清王朝漸次收復了嘉峪關外的廣大地區。雍正三年(1725年),在敦煌建立沙州衛,并開始從甘肅各地移民2400戶到敦煌墾荒定居,同時又遷吐魯番、羅布泊大批兵民于沙州一帶。雍正末,沙州已有耕地10萬余畝,引黨河水分10渠灌溉,農業得到很快的恢復和發展形成河西走廊西部的戈壁綠洲。到乾隆二十五年(1760年),改沙州衛升敦煌縣,隸屬安西直屬州,直至辛亥革命,1949年中華人民共和國成立后,敦煌一直是縣府所在地。 1987年經國務院批準撤縣設立敦煌市。1986年被國務院命名為“中國歷史文化名城”。

97616旅游網:www.917925.com

看了本文章的96%游客還看了:

-

鳴沙山月牙泉好玩嗎?怎么樣?鳴沙山月牙泉有什么好玩的地方

鳴沙山位距敦煌市南郊5公里,因沙動成響而得名。山為流沙積成,分紅、黃、綠、白、黑五色。漢稱沙角山,又名神沙山,魏晉時始稱鳴沙山。其山東西綿亙40余公里,南北寬約20余公里,沙壟相銜,盤桓回環。其特點:“峰巒陡... -

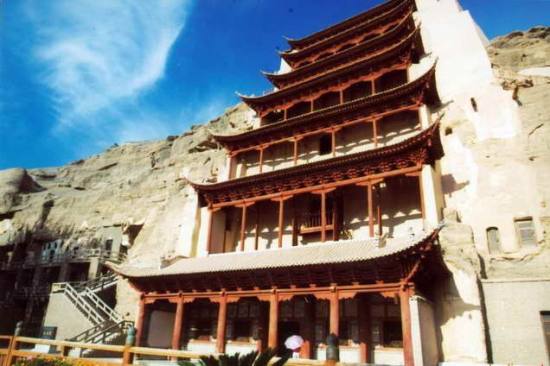

敦煌莫高窟旅游景點介紹

莫高窟俗稱:千佛洞,位于甘肅省敦煌市城東南2 5公里的鳴沙山東麓。創建于前秦建元二年(公元366年),迄令保存北涼、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏,元代,歷時一千多年的多種類型洞窟735個,其中有壁畫和彩塑... -

敦煌旅游景點介紹_敦煌旅游必去景點

敦煌是甘肅省酒泉市轄的一個縣級市,中國的國家歷史文化名城。敦煌位于古代中國通往西域、中亞和歐洲的交通要道——絲綢之路上,曾經擁有繁榮的商貿活動。以“敦煌石窟”、“敦煌壁畫”聞名天下,是世界遺產莫高窟和漢... -

敦煌名字的由來—甘肅敦煌歷史沿革

古敦煌的地域范圍,包括黨河流域和疏勒河流域的廣大地區,即今天的敦煌市、安西縣、玉門市、肅北蒙古族自治縣和阿克塞哈薩克自治縣,總面積約16.8萬平方公里。這里曾是連接著東西方文化的陸上絲綢之路的必經之處,在中國...