云岡石窟,云岡石窟在哪里,云岡石窟在哪個省

云岡石窟在哪里?云岡石窟屬于哪個省哪個市?云岡石窟在哪個省?

云岡石窟旅游,云岡石窟在哪里,怎么走?

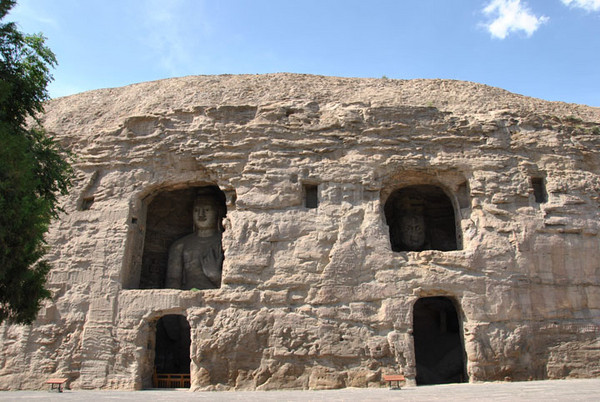

云岡石窟,原名靈巖寺、石佛寺。位于山西省大同市西郊武州山南麓,武州川北岸。武州山最高處稱云岡,故名云岡石窟。北魏統治者崇尚佛教,廣建寺宇,大開石窟。此石窟群的主要部分皆完成于北魏遷都洛陽之前,約自和平元年至太和十八年(460-494)。 [1] 石窟依山開鑿,東西綿延1千米。窟區自東而西依自然山勢分為東、中、西3區。現存主要洞窟45個,附屬洞窟209個,雕刻面積達18000余平方米。造像最高17米,最小為2厘米,佛龕約計1100多個,大小造像59000余尊。

云岡石窟是我國最大的石窟之一,與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟和天水麥積山石窟并稱為中國四大石窟藝術寶庫。 位于山西省大同市以西16公里處的武周山南麓,依山而鑿,東西綿延約一公里,氣勢恢弘,內容豐富。現存主要洞窟45個,大小窟龕252個,造像5萬1千余尊,代表了公元5至6世紀時中國杰出的佛教石窟藝術。其中的曇曜五窟,布局設計嚴謹統一,是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典杰作。

云岡石窟簡介

云岡石窟門票價格(參考):60元/人

云岡石窟位于山西大同,是中國四大石窟之一,入選《世界遺產名錄》,是我國第一批5A級旅游景區。 綿延一公里的石雕群中,雕像大至十幾米,小至幾公分的石雕,巨石橫亙,石雕滿目,蔚為大觀。他們的形態,神彩動人。有的居中正坐,栩栩如生,或擊鼓或敲鐘,或手捧短笛或載歌載舞,或懷抱琵琶,面向游人。這些佛像,飛天,供養人面目、身上、衣紋上,都留有古代勞動人民的智慧與艱辛。這些佛像與樂伎刻像,還明顯地流露著波斯色彩。 石窟始建于北魏時代,是當初為了供奉佛教創建的,最早的是曇曜五窟,現在可以開放的只有45個,重點參觀的是前20個。 云岡石窟的造像氣勢宏偉,內容豐富多彩,堪稱公元5世紀中國石刻藝術之冠,被譽為中國古代雕刻藝術的寶庫。按照開鑿的時間可分為早、中、晚三期,不同時期的石窟造像風格也各有特色。此外,石窟中留下的樂舞和百戲雜技雕刻,也是當時佛教思想流行的體現和北魏社會生活的反映。

云岡石窟圖片

在這綿延一公里的石雕群中,雕像大至十幾米,小至幾公分,巨石橫亙,石雕林立,蔚為大觀。他們有的正襟危坐,栩栩如生,有的載歌載舞,神采飛揚,或擊鼓或敲鐘,或手捧短笛,或懷抱琵琶,悠然自得,笑迎游人。這些佛像、飛天、贊助者、供養人的面貌和衣飾上,都留有古代勞動人民的智慧與勤勞。這些佛像與樂伎刻像,還明顯地流露著異域色彩。在我國傳統雕刻藝術的基礎上,吸取、融匯了印度犍陀羅藝術及波斯藝術的精華,這是我國古代人民創造性勞動的智慧結晶,也是他們與其它國家友好往來的歷史見證。

云岡石窟圖片

北魏著名地理學家酈道元在《水經注》中,記錄了當年云岡石窟的壯景:“鑿石開山,因巖結構,真容巨壯,世法所希。山堂水殿,煙寺相望,林淵錦鏡,綴目所眺”。

云岡石窟距今已有1500多年的歷史,始建于公元460年,由當時的佛教高僧曇曜奉旨開鑿。現存的云崗石窟群,是1961年國務院公布的第一批全國重點文物保護單位之一。整個石窟分為東、中、西三部分,石窟內的佛龕,象蜂窩密布,大、中、小窟疏密有致地鑲嵌在云岡半腰。東部的石窟多以造塔為主,故又稱塔洞;中部石窟每個都分前后兩室,主佛居中,洞壁及洞頂布滿浮雕;西部石窟以中小窟和補刻的小龕為最多,修建的時代略晚,大多是北魏遷都洛陽后的作品。整座石窟氣魄宏大,外觀莊嚴,雕工細膩,主題突出。石窟雕塑的各種宗教人物形象神態各異。在雕造技法上,繼承和發展了我國秦漢時期藝術的優良傳統,又吸收了犍陀羅藝術的有益成分,創建出云岡獨特的藝術風格,對研究雕刻、建筑、音樂、宗教都是極為珍貴的寶貴資料。

云岡石窟圖片

石窟始鑿于北魏興安二年(公元453年),大部分完成于北魏遷都洛陽之前(公元494年),造像工程則一直延續到正光年間(公元520~525年)。窟中菩薩、力士、飛天形象生動活潑,塔柱上的雕刻精致細膩,上承秦漢(公元前221年~公元220年)現實主義藝術的精華,下開隋唐(公元581~907年)浪漫主義色彩之先河,與甘肅敦煌莫高窟、河南龍門石窟并稱“中國三大石窟群”。

按照開鑿的時間可分為早、中、晚三期,不同時期的石窟造像風格也各有特色。早期的“曇曜五窟”氣勢磅礴,具有渾厚、純樸的西域情調。中期石窟則以精雕細琢,裝飾華麗著稱于世,顯示出復雜多變、富麗堂皇的北魏時期藝術風格。晚期窟室規模雖小,但人物形象清瘦俊美,比例適中,是中國北方石窟藝術的榜樣和“瘦骨清像”的源頭。此外,石窟中留下的樂舞和百戲雜技雕刻,也是當時佛教思想流行的體現和北魏社會生活的反映。

云岡石窟形象地記錄了印度及中亞佛教藝術向中國佛教藝術發展的歷史軌跡,反映出佛教造像在中國逐漸世俗化、民族化的過程。多種佛教藝術造像風格在云岡石窟實現了前所未有的融會貫通,由此而形成的“云岡模式”成為中國佛教藝術發展的轉折點。敦煌莫高窟、龍門石窟中的北魏時期造像均不同程度地受到云岡石窟的影響。

云岡石窟是石窟藝術“中國化”的開始。云岡中期石窟出現的中國宮殿建筑式樣雕刻,以及在此基礎上發展出的中國式佛像龕,在后世的石窟寺建造中得到廣泛應用。云岡晚期石窟的窟室布局和裝飾,更加突出地展現了濃郁的中國式建筑、裝飾風格,反映出佛教藝術“中國化”的不斷深入。

據文獻記載,北魏和平年間(公元460年至471年)由著名和尚曇曜主持,在京城西郊武州塞,開鑿石窟五所,現編號第十六窟至第二十窟,就是當時開鑿最早的所謂“曇曜五窟”。其他主要洞窟,也大多完成于北魏太和十八年(公元494年)孝文帝遷都洛陽之前,距今已有一千五百年的歷史。

云岡石窟分窟介紹

(現存主要洞窟45個,大小造像51000余尊,為我國規模最大的古代石窟群之一)

第一窟、第二窟兩窟為雙窟,位于云岡石窟東端。一窟中央雕出兩層方形塔柱,后壁立像為彌勒,四壁佛像大多風化剝蝕,南壁窟門兩側雕維摩、文殊,東壁后下部的佛本生故事浮雕保存較完整;二窟中央為一方形三層塔柱,每層四面刻出三間樓閣式佛龕,窟內壁面還雕出五層小塔,是研究北魏建筑的形象資料。

第三窟,是云岡最大的石窟,前面斷壁高約25米,傳為曇曜譯經樓,窟分前后室,前室上部中間鑿出一個彌勒窟室,左右鑿出一對三層方塔。后室南面西側雕刻有面貌圓潤、肌肉豐滿、花冠精細、衣紋流暢的三尊造像,本尊坐佛高約10米,兩菩薩立像各高6.2米。從這三像的風格和雕刻手法看,可能是初唐(公元七世紀)時雕刻的。

第四窟,窟的中央雕一長方形立柱,南北兩面各雕六佛像,東西各雕三佛像。南壁窟門上方有北魏正光紀年(公元520一525年)銘記,這是云岡石窟現存最晚的銘記。

第五窟,位于云岡石窟中部,與六窟為一組雙窟。窟分前后室,后室北壁主像為三世佛,中央坐像高17米,是云岡石窟最大的佛像。窟的四壁滿雕佛龕、佛像。拱門兩側,刻有二佛對坐在菩提樹已頂部浮雕飛天,線條優美。兩窟窟前有五間四層樓閣,現存建筑為清初順治八年(公元1651年)重建。

第六窟,窟平面近方形,中央是一個連接窟頂的兩層方形塔柱,高約15米。塔柱下面叫層大龕,南面雕坐佛像,西面雕倚坐佛像,北面雕釋迎多寶對坐像,東面雕交腳彌勒像。塔柱四面大龕兩側和窟東、南、兩三壁以及明窗兩側,雕出33幅描寫釋迦牟尼從誕生到成道的佛傳故事浮雕。此窟規模宏偉,雕飾富麗,技法精煉,是云岡石窟中最有代表性的一個。

第七窟,窟前建有三層木構窟檐,窟內分前后兩室。后室正壁上層刻有菩薩坐于獅子座上。東、西、南三面壁上,布滿雕刻的佛龕造像,南壁門拱上的六個供養菩薩,形象優美逼真。窟頂浮雕飛天,生動活潑,各以蓮花為中心, 盤旋飛舞,舞姿動人。

第八窟,窟內兩側有五頭六臂乘孔雀的鳩摩羅天,東側刻有三頭八臂騎牛的摩醯首羅天,這種雕像在云岡極為罕見。

第九窟,分前后兩室,前室門拱兩柱為八角形,室壁上刻有佛龕、樂伎、舞伎,造像生動,動感強。

第十窟,與九窟同期開鑿,分前后兩室。前室有飛天,體態優美,比例協調。明窗上部,石雕群佛構圖繁雜,玲瓏精巧,引人注目。

第十一窟,窟中共有直達窟頂的方形塔柱,四面雕有佛像。正面,菩薩像保存完好。窟周壁上佛龕上滿刻造像和小佛。

第十二窟,正壁上端刻有伎樂天人,手執弦管、打擊樂器,神情迥異,形象生動。他們手中的排簫,箜篌等古典樂器十分珍貴,是研究我國音樂的重要資料。

第十三窟,正中端座一尊交腳彌勒佛像,高12米多,左臂與腿之間雕有一托臂力士像,這是云岡石窟僅有的一例。南壁門拱上部的七佛雕像,雕飾精美,姿態飄逸。

第十四窟,雕像多分化,西壁上部,尚存部分造像東側存有方形佛柱。

第十五窟,雕有一萬余尊小佛坐像,人稱萬佛洞。

第十六窟,第十六至二十窟,是云岡石窟最早開業鑿的五個洞窟,通稱“曇曜五窟。”十六窟為平面呈橢圓形。正中主像釋迦像,高13.5米,立于蓮花座上,周壁雕有千佛和佛龕。

第十七窟,主像是三世佛,正中為交彌勒坐像,高15.6米。東、西兩壁各雕龕,東為坐像,西為立像。明窗東側的北魏太和十三年(公元489年)佛龕,是以后補刻的。

第十八窟,正中立像高達15米多,右臂袒露,身披千佛袈裟,刻畫細膩,生動感人。

第十九窟,主像是三世像,窟中的釋迦坐像,高16.8米,是云岡石窟中的第二大像。窟外東西鑿出兩個耳洞,各雕一身8米的坐像。

第二十窟,窟前帶大約在遼代以前已崩塌,造像完全露天。立像是三大佛,正中的釋迦坐像,高13.7米,這尊佛像面部豐滿,兩肩寬厚,造型雄偉,氣魄渾厚,為云岡石窟雕刻藝術的代表作。

云岡西部窟群包括云岡石窟西部第21至45窟,以及一些未編號的小窟小龕。大多屬于北魏太和十八年( 494)以后的作品。其特點是不成組的窟多,中小窟多,作為補刻的小龕多。造像多為瘦骨清相,衣紋下部褶紋重疊,神態文雅秀麗,藻井中飛天飄逸灑脫,具有濃厚的漢化風格,與“龍門期”雕刻十分接近。其中第38窟北壁“幢倒樂神”浮雕,是研究北魏雜伎的形象資料。

第39窟中心五層塔柱,塔身每面作五間,六柱,柱頭上斗拱承托出檐,天平座,每層間闊高度皆小于下層,穩重雋秀,是研究早期造塔的重要資料。第40窟整體布局巧妙地運用裝飾藝術,使洞窟格式、構圖既有規律,又有變化,提高了石窟藝術的格調。

云岡石窟歷史久遠,規模宏大,內容豐富,雕刻精細,被譽為中國美術史上的奇跡。石窟群中,有神態各異、栩栩如生的各種人物形象,如佛、菩薩、弟子和護法諸天等;有風格古樸,形制多樣的仿木構建筑物;有主題突出,刀法嫻熟的佛傳浮雕;有構圖繁富,優美精致的裝飾紋樣;還有我國古代樂器雕刻如箜篌、排蕭、篳篥和琵琶等,豐富多彩,琳瑯滿目。

在雕造技藝上,繼承和發展了我國秦漢時代雕刻藝術的優秀傳統,又吸取和融合了印度犍陀羅藝術的有益成份,創造出具有獨特風格的藝術品,在我國雕塑史上留下了重要的一頁。云岡石窟不但是今天了解和研究我國古代歷史、雕刻、建筑、音樂以及宗教信仰等方面的重要形象資料,也是追溯古代中西文化交流和人民友好往來的實物佐證。

一千五百年來,云岡石窟由于受到風化、水蝕和地震的影響,毀損較為嚴重,解放前也遭到人為破環,據不完全統計,被盜往***的佛頭、佛像竟達一千四百多個,斧鑿遺痕,至今猶在。

云岡石窟也是世界聞名的石雕藝術寶庫之一。1961年國務院公布為全國重點文物保護單位,2001年12月云岡石窟被列入《世界遺產名錄》。2007年5月8日,大同市云岡石窟經國家旅游局正式批準為國家5A級旅游景區。已成為國內各界人士參觀游覽的重要場所,也是國際友人傾慕和向往的旅游勝地。

云岡石窟歷史沿革

石窟始鑿于北魏興安二年(公元453年),大部分完成于北魏遷都洛陽之前(公元494年),造像工程則一直延續到正光年間(公元520~525年)。窟中菩薩、力士、飛天形象生動活潑,塔柱上的雕刻精致細膩,上承秦漢(公元前221年~公元220年)現實主義藝術的精華,下開隋唐(公元581~907年)浪漫主義色彩之先河,與甘肅敦煌莫高窟、河南龍門石窟并稱“中國三大石窟群”。

按照開鑿的時間可分為早、中、晚三期,不同時期的石窟造像風格也各有特色。早期的“曇曜五窟”氣勢磅礴,具有渾厚、純樸的西域情調。中期石窟則以精雕細琢,裝飾華麗著稱于世,顯示出復雜多變、富麗堂皇的北魏時期藝術風格。晚期窟室規模雖小,但人物形象清瘦俊美,比例適中,是中國北方石窟藝術的榜樣和“秀骨清像”的源頭。此外,石窟中留下的樂舞和百戲雜技雕刻,也是當時佛教思想流行的體現和北魏社會生活的反映。

云岡石窟形象地記錄了印度及中亞佛教藝術向中國佛教藝術發展的歷史軌跡,反映出佛教造像在中國逐漸世俗化、民族化的過程。多種佛教藝術造像風格在云岡石窟實現了前所未有的融會貫通,由此而形成的“云岡模式”成為中國佛教藝術發展的轉折點。敦煌莫高窟、龍門石窟中的北魏時期造像均不同程度地受到云岡石窟的影響。

云岡石窟是石窟藝術“中國化”的開始。云岡中期石窟出現的中國宮殿建筑式樣雕刻,以及在此基礎上發展出的中國式佛像龕,在后世的石窟寺建造中得到廣泛應用。云岡晚期石窟的窟室布局和裝飾,更加突出地展現了濃郁的中國式建筑、裝飾風格,反映出佛教藝術“中國化”的不斷深入。 據文獻記載,北魏和平年間(公元460年至471年)由著名和尚曇曜主持,在京城西郊武州塞,開鑿石窟五所,現編號第十六窟至第二十窟,就是當時開鑿最早的所謂“曇曜五窟”。其他主要洞窟,也大多完成于北魏太和十八年(公元494年)孝文帝遷都洛陽之前,距今已有一千五百年的歷史。

云岡石窟歷史久遠,規模宏大,內容豐富,雕刻精細,被譽為中國美術史上的奇跡。石窟群中,有神態各異、栩栩如生的各種人物形象,如佛、菩薩、弟子和護法諸天等;有風格古樸,形制多樣的仿木構建筑物;有主題突出,刀法嫻熟的佛傳浮雕;有構圖繁富,優美精致的裝飾紋樣;還有我國古代樂器雕刻如箜篌、排蕭、篳篥和琵琶等,豐富多彩,琳瑯滿目。

在雕造技藝上,繼承和發展了我國秦漢時代雕刻藝術的優秀傳統,又吸取和融合了印度犍陀羅藝術的有益成份,創造出具有獨特風格的藝術品,在我國雕塑史上留下了重要的一頁。云岡石窟不但是今天了解和研究我國古代歷史、雕刻、建筑、音樂以及宗教信仰等方面的重要形象資料,也是追溯古代中西文化交流和人民友好往來的實物佐證。

一千五百年來,云岡石窟由于受到風化、水蝕和地震的影響,毀損較為嚴重,解放前也遭到人為破壞,據不完全統計,被盜往***的佛頭、佛像竟達一千四百多個,斧鑿遺痕,至今猶在。 建國以來,在黨和政府的關懷下對云岡石窟進行了多次大規模的維修工程,使古老的藝術寶庫得到了妥善的保護。

云岡石窟十大看點

看名

云岡石窟是北魏王朝建都平城即今大同期間留下的一座歷史豐碑,是世界遺產、國之瑰寶、大同文化名片,一批批中外游人慕其盛名紛至沓來。

看形

武周山,亦名武州山,在大同城西山中。宋《太平寰宇記》引《冀州圖》云:“武周山在郡西北,東西數百里,南北五十里。山之南面,千仞壁立。”云岡石窟即因武周山南緣斬山開鑿。

看窟

云岡石窟的洞窟類型多樣,結構復雜。主要有大像窟、佛殿窟、 塔廟窟、僧房窟、禪窟等,其中前三種是云岡洞窟的主要類型。

看佛

佛、菩薩、弟子、護法等作為宗教人物形象的出現,是伴隨著佛教美術軌跡發展而發生的。

看畫

掀開云岡石窟這部精美的“石書”,便似打開了一幅絕倫的卷畫,在以佛、菩薩、弟子、飛天為主要內容的畫面中,亦點綴著一些佛經故事畫。這些故事畫,雖不為雕刻內容的主流,但它卻與石窟中的其他雕刻一樣,烘托著主題,扮靚了洞窟,使云岡石窟這顆耀眼明珠,綻放出特有的藝術光彩。

看藝

云岡石窟樂舞雕刻,是古代多元文化結合的產物,各民族深厚悠久的民間樂舞藝術在此積淀。經調查統計,石窟中目前有22個洞窟雕刻樂器圖像,尚存各種樂器雕刻500余件,27種,樂隊組合60余組。有表現佛界或俗界的專門性伎樂,也有點綴于壁面空間的圖案化裝飾性伎樂;有規模宏大,形式俊麗的天宮伎樂,也有態勢縹緲悠逸、具有回旋流動之美的飛天伎樂。

看史

鮮卑族拓跋部是一支興于陰山山脈以南大草原的游牧民族。公元386年,鮮卑拓跋崛起,在盛樂---今內蒙古和林格爾建立了北魏政權。隨后,又威服塞北各族,于398年遷都平城今大同市,平城作為北中國政治、文化中心達96年。 鮮卑拓跋風俗淳一,原本不信佛法,與魏晉通聘后,特別是經過什翼犍的引進介紹,才開始接受佛教。

看人

1500多年來,云岡石窟令多少文人墨客、名流學者、達官貴人為其傾倒、歌詠,留下了許多千年不朽的佳作,極大地豐富了云岡石窟的文化內涵。

看聯

匾聯雅俗共賞,素為人們所喜聞樂見。云岡石窟,歷代留下許多楹聯,為世界文化遺產增光添彩。 五窟正面懸特命總督兵馬侍郎佟養量于清順治辛卯1651夏題寫的匾[大佛閣]。門聯為: 佛境佛地乘建佛心成佛像 云山云嶺帶將云水繞云城 六窟里門正中懸康熙御筆題寫的匾[莊嚴法相]。 外門聯: 性本明慧鏡萬古靈光昭云水含類群生都成就善男信女 心地從慈航千秋普度皈佛法微言廣訓共娛游壽世康莊 門楣聯:山色隨云秀 佛燈共日長

看寺

云岡石窟早在窟前營造的木結構建筑,稱“十寺”,又作“十名”。 “十名”之說約自遼代開始。金代十名尚存,皇統七年(1147年)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》,碑文中記載“……西京大石窟寺者,后魏之所建也,凡有十名,一通示,二靈巖,三鯨崇,四鎮國,五護國,六天宮,七崇教,八童子,九華嚴,十兜率……”

明成化十年(1474年)胡謚等修纂的《山西通志》卷五“寺觀”條云:“在大同府城西三十五里,后魏時建,始于神瑞,終于正光。凡七帝,歷百十有一年。其寺:一同升。二靈光。三鎮國,四護國,五崇福,六童子,七能仁,八華嚴,九天宮,十兜率。寺內有元載所修石佛二十龕,金皇統間修。”明·正德張欽纂修《大同府志·寺觀》卷四 、明·嘉靖《大同府志》卷五補記載中均與“成化志”略同。清·順治胡文燁撰《云中郡志·建置志》云:“石窟十寺……內有元載所修石佛二十龕。壁立千仞,面面如來。總督佟于順治八年率屬捐貲,大為修葺。俾殿閣樓臺、香積禪林金碧瑩煌。巋然雁北一勝境也”。 “十寺”的荒廢,約在明中期以后。

更多湖南旅游、國內旅游、長沙旅游、長沙到張家界旅游、長沙到鳳凰古城旅游、長沙到韶山旅游、就在97616旅游網!請繼續關注與支持(97616旅游網)http://www.917925.com/

http://www.917925.com/vjingdian_661.html

云岡石窟在哪里?云岡石窟屬于哪個省?云岡石窟在哪個省?

相關云岡石窟,云岡石窟在哪里,云岡石窟屬于哪個省?云岡石窟在哪個省

- 65元/人韶山一日游_長沙到韶山一日游團購

- 228元/人長沙到岳陽旅游,長沙到岳陽一日游

- 110元/人長沙一日游,橘子洲頭-岳麓山一日游

- 358元/人長沙到鳳凰古城二日游純玩旅游團

- 388元/人長沙到鳳凰古城三日游團購特價游游

- 480元/人長沙到張家界二晚二日游旅游

- 580元/人長沙到張家界、黃龍洞三日游旅游

- 800元/人長沙到張家界、鳳凰古城三日游

- 900元/人長沙到張家界、鳳凰古城四日游

- 800元/人長沙到張家界、天門山四日游團購