易縣清西陵,易縣清西陵在哪里,易縣清西陵在哪個省

易縣清西陵在哪里?易縣清西陵屬于哪個省哪個市?易縣清西陵在哪個省?

易縣清西陵旅游,易縣清西陵在哪里,怎么走?

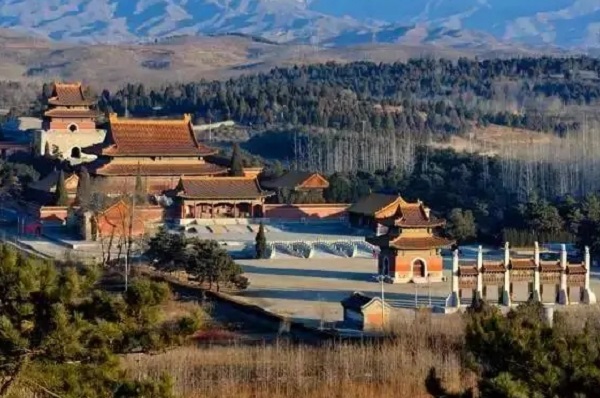

清西陵(Western Royal Tombs of the Qing Dynasty),位于河北省保定市易縣梁各莊西15公里處的永寧山下, 離北京120多公里。清西陵是清代自雍正時起四位皇帝的陵寢之地,始建于雍正八年(1730年)。 清西陵共有14座陵墓,包括雍正的泰陵、嘉慶的昌陵、道光的慕陵和光緒的崇陵,還有3座后陵。此外,還有懷王陵、公主陵、阿哥陵、王爺陵等共14座。其建筑形式體現著封建的典章制度,帝陵和后陵均用黃色琉璃瓦蓋頂;妃嬪、公主、王爺園寢則以綠琉璃瓦或灰布瓦蓋頂。清西陵面積達800余平方公里。 陵區內千余間宮殿建筑和百余座古建筑、古雕刻。

清西陵簡介

河北易縣清西陵聯票價格旺季:120元/人;詳情請點擊:河北易縣清西陵門票價格

清西陵是清代四位皇帝及其皇后嬪妃的陵園,位于河北省易縣城西15公里處的永寧山下,離北京120多公里。周界約100公里,面積達800余平方公里。這里北依峰巒疊翠的永寧山,南傍蜿蜒流淌的易水河,古木參天,景態雄偉。

清西陵

雍正八年(公元1730年)選此為陵址。雍正的陵址本來是選在清東陵九鳳朝陽山,但他認為“規模雖大而形局未全,穴中之土又帶砂石,實不可用”,因而將原址廢掉,命另選“萬年吉地”。選陵址者奏稱,易縣永寧山下是“乾坤聚秀之區,陰陽匯合之所,龍穴砂水,無美不收。形勢理氣,諸吉咸備。”雍正皇帝覽奏后十分高興,也認為這里“山脈水法,條理詳明,洵為上吉之壤”。

清各代皇帝便間隔分葬于遵化和易縣東、西兩大陵墓。西陵自雍正八年(公元1730年)首建泰陵,至公元1915年光緒的崇陵建成,歷經186年,共建有帝陵4座,后陵3座,王公、公主、妃嬪園寢7座,埋葬著雍正、嘉慶、道光、光緒4個皇帝,9個皇后,56個妃嬪及王公、公主等共80人。建筑面積達5萬多平方米,共有宮殿1000多間,石雕刻和石建筑100多座,構成了一個規模宏大、富麗堂皇的古建筑群。

清西陵有規模宏大、體系完整的古建筑群,是一處環境幽雅、風景秀麗的游覽勝地。在方圓200華里、面積800平方公里的陵區內,有華北地區最大的人工古松林。從建陵開始,清王朝就在永寧山下、易水河畔、陵寢內外,栽植了數以萬計的松樹,現在這里有古松1.5萬株,青松幼柏20余萬株,陵區內松柏蔥郁,山清水秀,14座陵寢掩映在松林之中,若隱若現,儼然一幅絢麗的山水畫。

陵區內千余間宮殿建筑和百余座古建筑、古雕刻,氣勢磅礴。每座陵寢嚴格遵循清代皇室建陵制度,皇帝陵、皇后陵、王爺陵均采用黃色琉璃瓦蓋頂,妃、公主、阿哥園寢均為綠色琉璃瓦蓋頂,這些不同的建筑形制,展現出不同的景觀和風格。

泰陵是清西陵的首陵,埋葬著雍正及他的皇后孝敬、皇貴妃敦肅。雍正皇帝的泰陵,位于永寧山主峰之下,始建于雍正八年(公元1730年)。泰陵是西陵的主體建筑,規模大,體系完整。西陵以泰陵為中心,其余各陵分布在它的東西兩側,規制與清東陵基本相同。過一座聯拱式的五孔橋,進入陵區,前有三座精美高大的石牌坊和一條寬十余米、長5華里的神道貫穿陵區全部。依次建造石牌坊、大紅門、具服殿、圣德神功碑樓、七孔石拱橋、石像生、隆恩門、隆恩殿、方城明樓和寶頂等一系列建筑和石雕刻。隆恩殿建造精美壯觀,面闊五間,進深三間。重檐歇山黃瓦頂,木結構卯榫對接。明柱瀝粉貼金包裹,殿頂有旋子彩畫,梁枋裝飾金線點金,枋心彩畫“江山統一”和“普照乾坤”,色彩調和,殿宇金碧輝煌。

昌陵是嘉慶皇帝的陵墓,位于泰陵西側,于嘉慶八年(公元1803年)建成,建筑形式與泰陵大同小異,規模并列。從前面的神道到最后的寶城,一應俱全,但昌陵的寶城比泰陵還高大。隆恩殿里,用貴重的花斑石砌墁,黃色的方石板上有天然雅致的紫色花紋,光彩耀目,滿殿生輝,素有“滿堂寶石”之稱。嘉慶皇帝的皇后陵昌西陵的回音石、回音壁,回音效果絕妙無比,可與北京天壇的回音壁相媲美。

道光皇帝的慕陵,原建于東陵寶華峪。陵建成后的第二年,發現地宮浸水,道光大怒,并責罰選陵和營陵的官員,下令把陵墓拆除,后遷西陵建陵。兩次建陵,耗白銀440萬兩。慕陵規模較小,沒有大碑樓、神道、石像生、方城、明樓等建筑。但隆恩殿的建筑卻別具一格。它完全用楠木建成,一律本色,不飾彩繪。梁枋、隔窗和門窗上,以及天花板每個小方格內,都有雕龍。龍群設計新穎,雕刻玲瓏剔透,千姿百態,栩栩如生,造成“萬龍聚合,龍口噴香”的氣勢。

光緒皇帝的崇陵,在泰陵東南5公里,是我國帝陵中最后一座,建于宣統元年(公元1909年)。1911年清王朝被推翻,崇陵當時還未建成,到1915年才完工。光緒在位期間,未營建陵墓,死后才建這座陵寢。陵區范圍和建筑規模都較小,沒有大碑樓、石像生等建筑,但排水系統較完善。隆恩殿的木料,均采用異常珍貴的、質地堅硬無比的鐵力木,被譽為“銅梁鐵柱”。殿內彩繪鮮麗,殿前的龍鳳石,雕刻精巧,有立體感。因崇陵建成到現在才90多年,保存比較完整。

西陵中泰昌穆三陵保存完好,并未被盜,崇陵和珍妃墓曾被盜, 陪葬物已然流失。目前崇陵地宮已被打開,成為博物館。清西陵是我國現存龐大的古建筑群之一,是研究清史的重要資料,在建筑科學和文化藝術上都有很高的成就,也是發展旅游事業的寶貴資源。2001年初,清西陵被列為國家最高級別的“4A”級旅游景區。清西陵是全國重點文物保護單位,2000年11月,清西陵與清東陵一起,被第24屆世界遺產委員會列為世界文化遺產。

清西陵歷史沿革

修建盛期 清西陵始建于雍正八年(1730年)。雍正八年(1730年),雍正帝選此為陵址。雍正的陵址本來是選在清東陵九鳳朝陽山,但他認為“規模雖大而形局未全,穴中之土又帶砂石,實不可用”,因而將原址 廢掉,命另選“萬年吉地”。選陵址者奏稱,易縣永寧山下是“乾坤聚秀之區,陰陽匯合之所,龍穴砂水,無美不收。形勢理氣,諸吉咸備。”雍正帝覽奏后十分高興,也認為這里“山脈水法,條理詳明,洵為上吉之壤”。自此,清各代皇帝便間隔分葬于遵化和易縣東、西兩大陵墓。

乾隆四年(1739年),乾隆帝為其子永璉(端慧皇太子)選擇陵地時曾選擇此處,后來拋棄。

嘉慶元年(1796年),嘉慶帝登基后遵循其父乾隆帝的依昭穆次序在東陵、西陵界內分建陵寢的制度,在按照乾隆為他選好的陵址,于即位當年開始興建,到嘉慶八年(1803年)完工。 [6] 這是清西陵營建的第二座皇帝陵寢。與此同時興建、同時完工的還有嘉慶皇帝17位嬪妃的園寢昌陵妃園寢。嘉慶十三年(1808年)六月,西陵守護大臣永鋆奏報嘉慶帝發現昌陵工程有工程質量問題。由于連月大雨,幾處建筑出現滲漏,嘉慶帝立即派人查看,經過檢查發現昌陵幾乎所有建筑都存在工程質量問題。嘉慶帝緊接著進行了為期兩年的大修。

衰落時期

道光十二年(1832年)到道光十六年(1836年),道光帝修建了慕陵。慕陵是由寵極一時的大臣穆彰阿主持建造的。慕陵在選址時吸取東陵寶華峪陵寢滲水的教訓,選擇了高平之地龍泉峪。

咸豐帝本來在清西陵選擇了金龍峪和龍泉峪兩處寶地,但后來選擇了東陵龍泉峪。慈禧太后為同治帝選陵是選擇了清西陵的金龍峪和清東陵的雙山峪,但后來慈禧太后破壞了乾隆帝立定的昭穆之制,將同治帝的陵地選在了清東陵的雙山峪。

清崇陵于宣統元年(1909年)破土興建,民國四年(1915年)竣工。1938年,崇陵地宮被盜。

建國之后

中華人民共和國成立后,1954年成立西陵文物保管所后,

在日常維修保護中,嚴格遵守“不改變原狀”(即盡最大努力保存文物的真實性)的原則,以確鑿文獻和檔案資料為依據,其設計、材料、工藝、布局等方面均保持了歷史的真實性,未增加一座建筑,從主體建筑,大木結構、規制,甚至連門窗格扇等都保持原狀,成為修繕、參觀清代陵寢的樣本。在對清西陵建筑主體進行保護的同時,亦注重其周圍環境的保護,基本上沒有改變其環境關系,15000余株古松柏林的完好保存又是清西陵環境風貌的真實寫照。 清西陵于1961年被國務院列為第一批全國重點文物保護單位,1980年,正式對外開放。 [8] 2000年11月,清西陵與清東陵一起,被第24屆世界遺產委員會列為世界文化遺產。

清西陵自雍正八年(1730年)首建泰陵,至民國四年(1915年)光緒的崇陵建成,歷經186年,共建有帝陵4座,后陵3座,王公、公主、妃嬪園寢7座,埋葬著雍正、嘉慶、道光、光緒4個皇帝,9個皇后,56個妃嬪及王公、公主等共80人。建筑面積達5萬多平方米,共有宮殿1000多間,石雕刻和石建筑100多座。

清西陵地理環境

清西陵位于東經115°13’—115°25’,北緯39°20’—39°25’之間。河北省保定市易縣城西15公里處的永寧山下,離北京120多公里。 清西陵是一片丘陵地,區域內西北高、東南低,境內崗巒起伏,林木叢茂,河道縱橫,為北易水河的發源地,最高海拔1121m。周圍群巒疊嶂,東有2300多年前的燕下都故城址,西望紫荊關,北枕永寧山,現抵易水河。

清西陵建筑布局

總體規模

清西陵有規模宏大、體系完整的古建筑群。在方圓200華里、 面積800平方公里的陵區內,有華北地區最大的人工古松林。從建陵開始,清朝就在永寧山下、易水河畔、陵寢內外栽植了數以萬計的松樹,這里有古松1.5萬株,青松幼柏20余萬株。 陵區內千余間宮殿建筑和百余座古建筑、古雕刻。每座陵寢嚴格遵循清代皇室建陵制度,皇帝陵、皇后陵、王爺陵均采用黃色琉璃瓦蓋頂,妃、公主、阿哥園寢均為綠色琉璃瓦蓋頂,這些不同的建筑形制,展現出不同的景觀和風格。 [11-12] 清西陵共有14座陵寢,帝陵4座:泰陵(雍正皇帝)、昌陵(嘉慶皇帝)、慕陵(道光皇帝)、崇陵(光緒皇帝);后陵3座:泰東陵、昌西陵、慕東陵;妃陵3座,其他陵寢4座(懷王陵、公主陵、阿哥陵、王爺陵等)。共葬有4個皇帝、9個皇后、56個妃嬪以及王公、公主等70多人。

陵區布局

清西陵陵區內各陵園共用祖山、石牌坊、大紅門,周圍均用風水圍墻和火道、界樁圍繞。陵寢布局有主有從,皇后陵和妃園寢均以本朝帝陵為中心,分建左右,自成一區,體現了附屬關系,表明陪葬之意。各帝陵神道均與主陵神道相接,后陵神道與本朝帝陵神道相接,形成枝狀的神道網絡。這些特點是清代以前的歷代皇陵所不具備的。整個清西陵陵區以清世宗雍正帝的泰陵為中心,西面分布著清仁宗昌陵和清宣宗慕陵,東面分布著清德宗崇陵、溥儀墓以及阿哥、公主園寢和永福寺等建筑。

清西陵文物遺存

清泰陵

建筑形制

清世宗泰陵,居于清西陵陵區的中心位置,是清西陵中建筑最早、規模最大的一座。其余各陵分布在東西兩側。清泰陵是清西陵的首陵,埋葬著雍正帝及孝敬憲皇后、敦肅皇貴妃。位于永寧山主峰之下,始建于雍正八年(1730年)。 泰陵的神道,由三層巨磚鋪成,上南往北分布著40多項大大小小的建筑。第一座建筑物是進入陵區的一座聯拱式五孔橋,橋北有三座高大的石牌坊。這三座石坊,都是五間、六柱、十一樓形式,用青花石筑成,上刻有山、水、花、草、禽獸等圖形,被視為清西陵建筑藝術中具有代表性的作品。 [15] 清泰陵是西陵的主體建筑,規模大,體系完整。清西陵以泰陵為中心,其余各陵分布在它的東西兩側,規制與清東陵基本相同。過一座聯拱式的五孔橋,進入陵區,前有三座精美高大的石牌坊和一條寬十余米、長5華里的神道貫穿陵區全部。依次建造石牌坊、大紅門、具服殿、圣德神功碑樓、七孔石拱橋、石像生、隆恩門、隆恩殿、方城明樓和寶頂等一系列建筑和石雕刻。隆恩殿建造精美壯觀,面闊五間,進深三間。重檐歇山黃瓦頂,木結構卯榫對接。明柱瀝粉貼金包裹,殿頂有旋子彩畫,梁枋裝飾金線點金,枋心彩畫“江山統一”和“普照乾坤”,色彩調和,殿宇金碧輝煌。

陵區構造

大紅門:大紅門是清泰陵總門戶,建筑形式為單據廡殿頂,面闊34.8米,進深11.35米,高13.3米。大紅門兩側有寬厚高大的風水圍墻向東西延伸,長達21公里,把分布在廣闊的丘陵沃野之中的陵寢建筑包容其中。 [16]

圣德神功碑樓:記述皇帝生平功績的主要建筑,俗稱大碑樓樓高26.05米,四面辟門,重循九脊歇山頂,樓內有兩統高大的品屃馱石碑,碑身陽面用滿漢兩種文字鐫刻著皇帝生前的豐功偉績。碑樓坐落在94米×94米的廣場正中,四角各有一很高約12米的華表相襯。

石像生:石像生指安設在陵墓神道兩側的五對精美的石像生,分別是文臣、武將、馬、大象、獅子。清西陵只有泰陵、昌陵建石像生。

龍鳳門:龍鳳門是神道上門式建筑之一,為六柱三門四壁三樓頂形式,周身用黃綠琉璃構件嵌面,壁心畫面是鴛鴦荷花圖案。

小碑樓:小碑樓又叫溢號碑亭,是放置溢號碑的亭式建筑,四面有門,為雙循歇山頂,樓內豎龍蚨碑一通,碑陽鎊刻著雍正皇帝的廟號、溢號和徽號。

朝房、班房:朝方、班房坐落于隆恩門前。其中,東朝房是為祭祀準備奶茶和瓜果的地方,又名茶膳房;西朝房是為祭祀準備面食點心的地方,又名鋍餑房;班房為護陵官兵值班的駐地。

隆恩門:隆恩門是陵區前后兩大部分的分界和門戶,面闊五間,進深兩間。隆恩門前面的建筑分別坐落在神道正中與神道兩旁的廣場上,隆恩門后面的宮殿式建筑群則由一道寬厚高大的朱紅圍墻包圍起采,形成了結構嚴謹的兩層院落。進入隆恩門的第一層院是一個磚石漫地的庭院,有大小不等的五座建筑,整齊地排列在廣場的正中和東西兩側,最前邊兩座矮小的建筑是焚帛爐,北面是東、西配殿,再北是隆恩殿,隆恩殿是陵區主體建筑之一。

隆恩殿:隆恩殿又稱享殿,是陵寢祭記時的主要場所。整座建筑建筑在巨大的漢白玉基座上,重檐九脊歇山式頂,黃琉璃瓦覆頂,面闊五問,進深三間。殿內有三間暖閣,中暖閣設神龕,供奉帝、后的牌位,地面以“金磚”鋪漫,仍保持著原初風貌。

方城、明樓

方城即寶頂前的方形城堡式建筑,長寬各20.55米,高15.4米。方城上建有明樓,明樓內豎石碑一統,明樓后即為埋葬皇帝的地宮寶頂。

泰東陵

建筑形制

泰東陵內安葬的是雍正帝熹妃、乾隆帝生母孝圣憲皇后。泰東陵位于雍正帝的泰陵東北約1公里處的東正峪。泰東陵是清西陵3座皇后陵中規模最大的一座。乾隆元年(1736年)九月,主持泰陵工程事務的恒親王弘晊,內大臣、戶部尚書海望向乾隆帝請示:雍正帝入葬泰陵地宮后,是否給皇太后預留分位。乾隆帝不便作主,轉而請示皇太后。皇太后降懿旨:“世宗憲皇帝奉安地宮之后,以永遠肅靜為是。若將來復行開動,揆以尊卑之義,于心實有未安。況有我朝昭西陵、孝東陵成憲可遵,泰陵地宮不必預留分位。”乾隆帝遵照皇太后懿旨,于乾隆二年(1737年)在東正峪為皇太后營建泰東陵,約于乾隆八年(1743年)建成。其主要建筑由南至北依次為:三孔拱券橋一座、東西下馬牌、東西朝房各5間、東西值房各3間、隆恩門一座5間。東西燎爐、東西配殿各5間、重檐大殿一座5間。陵寢門3座、石五供、方城、明樓、寶城、寶頂。寶頂下是地宮。陵前左側是神廚庫。庫外井亭一座。

陵區構造

隆恩殿:隆恩殿月臺上設銅鹿、銅鶴之制。在泰東陵之前建成的昭西陵和孝東陵,隆恩殿月臺上只設銅爐一對。而泰東陵則又增設銅鹿、銅鶴各一對。很明顯,這是仿照帝陵之制,首創了皇后陵設銅鹿、銅鶴的制度。以后建的各皇后陵改為設銅鹿、銅鶴各一只,成為定制。

地宮:泰東陵地宮里也鐫刻了經文、佛像。泰東陵早裕陵6年而建。這表明第一個在地宮內鐫刻經文、佛像的不是裕陵而是泰東陵。清宮檔案還記載,泰東陵地宮的地面不是用條石鋪墁,而是用金磚鋪墁。具體泰東陵地宮的規制、經文佛像的內容,因為地宮尚未開啟,檔案也不全,還有待進一步研究、考證。

清昌陵

清仁宗昌陵是嘉慶帝和孝淑睿皇后喜塔臘氏的陵寢,位于泰陵以西2里,以一條神道與泰陵相接,是西陵中唯一有神道與主陵相接的陵墓。昌陵的建筑形式與布局,跟泰陵基本一致,其豪華富麗亦不亞于泰陵。隆恩殿大柱包金飾云龍,地面用貴重的花斑石墁地,黃色的方石板上,帶有紫色花紋,別具特色。昌陵有清朝建立的最后一座圣德神功碑亭,此后清朝皇帝各陵均不建圣德神功碑亭。 嘉慶元年(1796年),仁宗愛新覺羅·颙琰即位,他遵循父親乾隆帝的依昭穆次序在東陵、西陵界內分建陵寢的制度,在泰陵之西500米處選定了陵址,于當年開始興建,到嘉慶八年(1803年)完工。工程結束后,陵寢定名為“昌陵”。這是清西陵營建的第二座皇帝陵寢。與此同時興建、同時完工的還有嘉慶皇帝17位嬪妃的園寢——昌妃園寢。

昌陵內葬仁宗嘉慶皇帝和孝淑睿皇后,位于泰陵西側,于嘉慶八年(1803年)建成,建筑形式與泰陵大同小異,規模并列。乾隆傳位給嘉慶帝時并為他在泰陵南西南一公里的地方,選好陵址。從前面的神道到最后的寶城,一應俱全,但昌陵的寶城比泰陵還高大。昌陵的隆恩殿很有特色,地面鋪的是很貴重的黃色花斑石,黃色的方石板上有天然雅致的紫色花紋,素有“滿堂寶石”之稱。嘉慶皇帝的皇后陵昌西陵的回音石、回音壁,回音效果絕妙,可與北京天壇的回音壁相媲美。昌陵西邊是昌西陵和昌妃園寢,分別葬著孝和睿皇后和妃嬪等人。

昌西陵

昌西陵內安葬著嘉慶帝的第二任皇后孝和睿皇后。昌西陵建于1851年至咸豐二年(1853年)。

昌西陵既不象孝圣憲皇后(乾隆帝生母)的泰東陵那樣宏偉富麗。隆思門以內的建筑,從前到后,一座高于一座,陵寢圍墻前方后圓,表示“天圓地方”。在寶頂月臺前面,神道上的第七塊石板是塊回音石,站在上面說話,無論聲音大小,都可以聽到宏亮的回音。

昌西陵回音石與回音壁的構成,是清代建筑學家把聲學原理用于陵寢建筑的新創造。羅鍋墻為半圓形,聲波的波長小于圍墻半徑,聲波以柬狀沿墻面連續反射前進,站于圍墻兩端的人便能聽到對方的聲音。 昌西陵與慕陵體制相似,于方臺上直接建圓墳,沒有方城明樓,建筑規制雖簡陋,卻有其特殊之處:一是隆恩殿內藻井彩繪為丹鳳展翅,其他后陵則為3朵蓮花襯以18個金點的水浪花紋;二是隆恩殿后與三座門之間有御帶河一條,河上有三座跨橋,中間一座有欄板,左右兩座各為無欄平板橋;三是三座門前圍墻為方形,三座門后北墻為圓弧形,切入三座門的直墻上。圓形寶頂毫立于北弧墻前,祭臺立于三座門的中門內,而弧形圍墻產生了奇特的回音壁、回音石回聲現象,是中國陵寢建筑中的孤品。

清慕陵

建筑形制

清宣宗慕陵位于清西陵的昌陵西15公里處的龍泉峪。該陵建造得很特殊,與其他帝陵都不相同,是道光帝獨樹心裁之作。慕陵的特點是規模小,沒有方城、明樓、大碑亭、石象牲等建筑,但其工程重量之堅固,則超過泰、昌二陵。整個圍墻,磨磚對縫,干擺灌漿,墻身平齊結實。隆恩殿的建筑工藝精巧,大殿全用金絲楠木,不飾油彩,保持原木本色,打開殿門,楠木香氣撲鼻而來。 [21] 起初道光的陵寢設在清東陵,陵寢本著道光追求節儉的精神,取消了二柱門、地宮瓦頂、內刻經文、佛像等部分,大殿、碑亭、石像生體量也小了,道光七年(1827年)完工,且葬入了孝穆成皇后,殊不料一年后發現地宮滲水一尺七寸,震怒之下,全部陵寢被夷為平地。道光帝不顧乾隆帝定下的祖宗昭穆相間的定制,改在清西陵選址重建陵寢。該陵設計上更加刻意求簡,僅有建筑27座,占地45.6畝,比泰陵縮小近80畝。但其實外“儉”內“奢”,其用料材質精美,圍墻采用磨磚對縫、干擺灌漿工藝到頂,不涂紅掛灰,改變了傳統的上身糙砌灰磚,刷紅漿,下肩干擺的做法,加之兩建一拆的經歷,道光建陵耗資超過了西陵任何一座陵墓。

陵區構造

神道:慕陵神道放棄與泰陵相接,最南端是一座五孔橋,因為鴉片戰爭的失敗,道光帝“愧對祖宗”、“愧對天下百姓”,遂下令取消了歌功頌德的圣德神功碑和石像生。五孔橋之北即龍鳳門,與孝陵、泰陵、昌陵相同,但略小。龍鳳門以北建有下馬碑東西各一座,神道碑亭體量較小,石碑正面刻有宣宗謚號,背面按照道光的遺囑,刻有咸豐帝親自撰寫的記述宣宗一生事跡的碑文,這在清陵中絕無僅有,其實是兼有圣德神功碑的作用。

神道橋:神道碑亭往北,是神道橋,慕陵沒有按照三路三孔的慣例,而是變成了一路拱橋,東西兩側各有一平橋。

朝房、班房:神道橋北東西朝房各一座,前出廊,面闊三間,但進深縮小為兩間。朝房之北各有一座班房。隆恩門建在石質須彌座上,臺面鋪金磚,面闊五間,黃琉璃瓦單檐歇山頂,中開大門三道,門內燎爐已無。東西配殿較小,面闊僅三間,進深兩間,前出廊,單檐歇山頂。

隆恩殿:隆恩殿最為特殊,一改面闊五間的慣例,縮為三間,進深也三間,改重檐歇山頂為單檐歇山頂。殿四周設有回廊,裁撤了月臺和大殿周圍的欄板和雕龍頭,月臺上僅設銅爐兩尊,不設鹿、鶴。

慕東陵

慕東陵為道光帝孝靜成皇后的陵寢,位于慕陵東北方的雙峰岫,原本是慕陵妃園寢。最南端是神道旁兩座下馬碑,左側有神廚庫和井亭(原來均無,后添建),神道全為磚墁,沒有皇后陵神道的中心石和兩側牙石,三座五孔平橋,都是妃園寢留下的痕跡。

東西朝房面闊五間,進深兩間,黃琉璃瓦硬山頂(原為布瓦),布瓦東西班房各三間、隆恩門面闊三間,黃琉璃瓦歇山頂(原為綠琉璃瓦,后全改為黃色)。門內燎爐兩座,東西配殿面闊三間(原無),隆恩殿面闊三間,前出月臺,但無欄板、銅鼎鹿鶴。殿后為面闊墻一道,中門有門樓,黃琉璃瓦單檐歇山頂,正面額枋上為青白石匾額,上書滿蒙漢“慕東陵”字樣,中門兩側開角門。墻北是石五供,北為月臺,上建圓形寶頂一座,無方城和明樓。寶頂東側并列建有寶頂一座,為莊順皇貴妃烏雅氏。

清崇陵

建筑形制 清崇陵位于泰陵的東南面約4公里的金龍峪,是我國現存帝陵中最后的一座。崇陵的建筑物數量與規模,完全依照同治的惠陵。建筑工巧,陵園儀樹中有罕見的羅漢松和銀松。地宮中合葬著光緒帝和隆裕皇后。 [19] 崇陵陵址名叫金龍峪。其規模雖不如雍正、嘉慶的陵墓那樣龐大,沒有大碑亭、石像生等建筑,但它除繼承清代建陵規制,參照咸豐帝定陵、同治帝惠陵的風格外,又吸收了古代建筑技術的某些精華,仍具有它的特色。整個陵寢根據守衛和祭把的需要,建筑了五孔橋、巡房、牌樓門、神廚庫、三路三孔橋、朝房、班房、隆恩門、燎爐、配殿、隆思殿、三座門、石五供、方城、明樓、寶頂、地宮。為了增強排水性能,每個宮殿基部都建有2米寬的散水,明樓前和三座門前分別挖砌了御帶河,地宮內鑿有14個水眼與龍須溝相通。隆思殿木料均為異常珍貴的銅藻、鐵藻,用這種木料制作一把普通太師椅,重量竟高達百余斤,所以隆思殿被譽為“銅梁鐵柱”,且梁架之間增加了隔架料,既能托頂,又使殿內更加美觀。隆思殿內的四根明柱,底部有海水江涯圖案,柱身為一條金龍盤繞向上,較其它帝陵的寶相花更加富麗堂皇。

陵區構造

隆恩殿:隆恩殿構架用質地堅硬的銅藻、鐵藻木建成,有銅梁鐵柱之稱。特別是殿內四根金柱采用瀝粉貼金的盤龍裝飾,為清帝陵的獨到之處。

地宮:崇陵地宮是清西陵唯一開放的皇陵地宮。地宮是拱券式的石結構建筑,墓道全長63.19米,面積349.95平方米,空間2170.61立方米。地宮內金券是九券中最大的一個,是地宮的主體建筑,高大寬敞,券頂四周、海墁全部是青白石結構。每道石門頂上都裝有重達十幾噸的銅管扇,既能支撐門上的巨石,又能使高3.52米的巨大沉重的石門開關自如,石門之上還有用整塊的青白石雕成的石門樓,八扇石門上,浮雕有造型生動的菩薩立像各一尊,菩薩的立像,高1.99米,神態莊嚴,氣勢威武。

溥儀墓

溥儀墓為華龍皇家陵園。溥儀于1967年去世,最初安葬在八寶山。于1995年遷葬到清西陵的華龍皇家陵園。在溥儀墓的兩側,一側是譚玉齡,一側是婉容。

更多湖南旅游、國內旅游、長沙旅游、長沙到張家界旅游、長沙到鳳凰古城旅游、長沙到韶山旅游、就在97616旅游網!請繼續關注與支持(97616旅游網)http://www.917925.com/

http://www.917925.com/vjingdian_728.html

易縣清西陵在哪里?易縣清西陵屬于哪個省?易縣清西陵在哪個省?

相關易縣清西陵,易縣清西陵在哪里,易縣清西陵屬于哪個省?易縣清西陵在哪個省

- 65元/人韶山一日游_長沙到韶山一日游團購

- 228元/人長沙到岳陽旅游,長沙到岳陽一日游

- 110元/人長沙一日游,橘子洲頭-岳麓山一日游

- 358元/人長沙到鳳凰古城二日游純玩旅游團

- 388元/人長沙到鳳凰古城三日游團購特價游游

- 480元/人長沙到張家界二晚二日游旅游

- 580元/人長沙到張家界、黃龍洞三日游旅游

- 800元/人長沙到張家界、鳳凰古城三日游

- 900元/人長沙到張家界、鳳凰古城四日游

- 800元/人長沙到張家界、天門山四日游團購